01.04.2016

Дискуссии вокруг реформ в системе отечественного образования не теряют остроты. Родители, преподаватели, работодатели не на шутку встревожены снижением уровня образования молодёжи, в то время как чиновники министерства образования продолжают уверять, что всё под контролем. Что ж, реформы – дело долгое, их конечный результат оценить можно будет спустя несколько лет, если не десятилетий. Тем не менее, есть вопросы, ответ на которые хотелось бы получить уже сейчас. И есть направления обсуждения, неприятных аспектов которых очень хотелось бы избежать.

Общество недовольно

Передача «Время покажет», посвящённая российскому образованию (25.03.2016, Первый канал), наглядно продемонстрировала весь спектр претензий, скопившихся у представителей разных групп населения к отечественной общеобразовательной школе.

По данным движения «Родительское Всероссийское Сопротивление», лишь 2,7% наших сограждан считают, что с образованием в нашей стране всё в порядке.

Представители вузов (за исключением, по понятным причинам, ВШЭ) жалуются, что с первокурсниками приходится заниматься повторением школьной программы. За лозунгом «учись учиться» совершенно пропали подходы к обучению как обретению знаний. Привыкнув получать не знания, а навыки, молодые люди не знакомы с базовыми вещами. Причём, по утверждению преподавателей вузов, ситуация с каждым годом начинает выглядеть всё более вопиюще: студенты гуманитарных специальностей не читали классику, у них бессвязная нелитературная речь с богатой мимикой и жестикуляцией, они с трудом усваивают новые «линейные» знания, несовместимые с клиповым мышлением.

Школьники удивляются, почему основной направленностью школы стала подготовка к ЕГЭ, т.е. к поступлению в вуз, в то время как никаких жизненных гарантий получение диплома о высшем образовании уже не даёт.

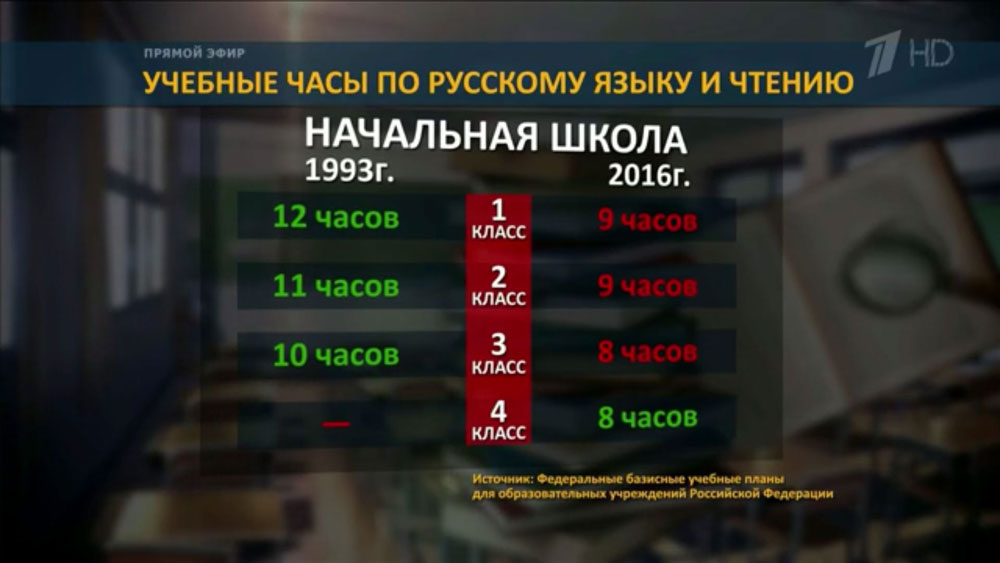

Многих волнует утраченная сегодня роль школы как воспитателя, проблемы с профессиональной профориентацией, сокращение часов, отводимых на преподавание чтения, русского языка и литературы, постепенное перемещение школы в сферу услуг, падение авторитета учителя, делающее невозможным реализацию многих необходимых аспектов образования. Впрочем, об учителях чуть подробнее.

Человеческий фактор

Хорошие и не очень хорошие учителя были в жизни каждого. В современных школах тоже есть те, кто учит детей думать и анализировать вне зависимости от учебных планов или необходимости подготовки к ЕГЭ. Образованный и мудрый учитель, которого школьники уважают как личность, не только учит своему предмету, но и воспитывает, подаёт пример, осознаёт свою работу как миссию, а не набор образовательных услуг. К сожалению, ситуация с учительскими зарплатами делает учительский труд непрестижным, а рассчитывать на эмоциональный «заряд» наших современников не приходится. Впрочем, если уж не материальный уровень педагогов, то хотя бы общественный статус их профессии поднять можно? Ведь всё уже было в Советском Союзе, и Вячеслава Тихонова в фильме «Доживём до понедельника» старшее поколение помнит до сих пор. Да и в царской России всё, оказывается, уже было. Для иллюстрации приводим публикацию столетней давности:

Хорошие и не очень хорошие учителя были в жизни каждого. В современных школах тоже есть те, кто учит детей думать и анализировать вне зависимости от учебных планов или необходимости подготовки к ЕГЭ. Образованный и мудрый учитель, которого школьники уважают как личность, не только учит своему предмету, но и воспитывает, подаёт пример, осознаёт свою работу как миссию, а не набор образовательных услуг. К сожалению, ситуация с учительскими зарплатами делает учительский труд непрестижным, а рассчитывать на эмоциональный «заряд» наших современников не приходится. Впрочем, если уж не материальный уровень педагогов, то хотя бы общественный статус их профессии поднять можно? Ведь всё уже было в Советском Союзе, и Вячеслава Тихонова в фильме «Доживём до понедельника» старшее поколение помнит до сих пор. Да и в царской России всё, оказывается, уже было. Для иллюстрации приводим публикацию столетней давности:

Газета «Вечернiй курьеръ», 18 (05) ноября 1915 года, текст с сайта starosti.ru.

Московский педагогический музей с целью хотя бы частичного выяснения настроений подрастающего поколения предложил учащимся ответить на следующие вопросы:

1) Кем бы мне больше всего хотелось быть, когда вырасту?

2) Почему меня привлекает именно данная профессия?

Всех анкетных листов в Педагогический музей прислано 4,968. Ответы принадлежат учащимся гимназий, реальных училищ и т. д. За учительскую профессию высказалось в среднем до 50 проц. Следующей профессией, собравшей наибольшее количество голосов, является профессия врача. Интересны мотивы.

– Несмотря на большую тяжесть должности сельской учительницы, – пишет гимназистка шестого класса, – я стремлюсь к ней всей душой. Ведь такое счастье, когда приведут к тебе ораву неразумных ребятишек, облагораживать их душу, следить за их умственным развитием. Все это мне очень нравится.

– Мне хотелось бы жить в глуши, – пишет гимназистка семнадцати лет, – среди крестьян, быть им полезной, просветить их детей.

– Я пойду в учительницы... О, Господи, как будет хорошо! Я хоть немного помогу несчастному люду, вложу в детские души, что нужно, непременно нужно учиться... Я буду ласково обращаться с учениками, чтобы заслужить их любовь ко мне.

Наряду с врачебной деятельностью анкетные листы содержать ещё перечисление профессий, также связанных с облегчением человеческих страданий, например, профессия акушерки, сестры милосердия, фельдшера. Сцена привлекает 3%, литература — 2%., служба на телеграфе — 1%. За профессии бухгалтера, инженера, адвоката подано по одному голосу.

Грани сложности: учёба – это труд?

Пару недель назад соцсети растиражировали сообщение Лизы Песковой, дочери пресс-секретаря российского президента. Девушка, которая сейчас живёт и учится во Франции, нелестно оценила отечественную систему образования и оценки знаний: «Это был ад какой-то… Простите, они реально считают, что полезно пытаться запихнуть в себя всю информацию, существующую в этом мире, чтобы потом после судного часа взять и засунуть два пальца в рот?»

Критика российской системы образования часто причудливо сочетает два несочетаемых тезиса. Во-первых, российскую школу ругают за то, что бедные школьники не в состоянии усвоить перенасыщенную программу, во-вторых, за то, что ограниченная и незатейливая школьная программа не в состоянии удовлетворить индивидуальные запросы всесторонне развитых и разносторонне одарённых учеников. Многие школьники жалуются, что учиться в школе им одновременно сложно и неинтересно, а обучение в школе, по сути, превратилось в подготовку к ЕГЭ.

Надо сказать, что стресс от освоения больших объёмов знаний испытывают не только российские школьники. Как пишет газета La Repubblica, по результатам исследований ВОЗ, в Италии 72% девочек и больше половины мальчиков в возрасте 15 лет страдают из-за сверхнасыщенности школьных программ.

Не очень понятно, откуда взялось представление о том, что учёба – игра, что занятия и задания должны быть сплошь увлекательными и доставлять удовольствие? Знания и навыки обеспечивают конкурентоспособность, а любое конкурентное преимущество, как и его удержание, никогда не даётся легко.

Идеологизация дискуссии: 25-й кадр

Как часто шутят эксперты, образование и здравоохранение – области, в которых разбираются абсолютно все. Действительно, удивительным образом в обществе сложилась ситуация, в которой каждый считает себя экспертом в сфере образования и готов рассказать, как и по каким программам должна учиться российская молодёжь. Более того, поскольку градус дискуссии достаточно высок, её легко направить в идеологическое русло, пытаясь обрести сторонников на предстоящих думских выборах.

Ровно так действует искусствовед Ирина Прохорова, сестра бизнесмена Михаила Прохорова. В недавнем интервью порталу «Мел» она прямо заявила, что «если так дальше пойдёт, то из кризиса нам не выйти никогда». По словам Прохоровой, в советской школе не учили думать и заставляли «заучивать факты», тиражируя специалистов узкого профиля (интересно, где получала образование сама Прохорова – profiok.com). Ирина Прохорова считает основной задачей школы развитие интеллекта, а не воспитание граждан. По её мнению, «родители, которых обуял имперский восторг, гробят будущее своих детей», поскольку «благополучие их детей и интересы режима могут кардинально не совпадать».

«Критерий качества зависит от стратегической государственной установки. Если это открытая страна, включенная в глобальные мировые процессы, — требуется один тип образования. Если это закрытая авторитарная милитаризованная страна, в которой мы куем воинов империи, то требуются совершенные другие образовательные принципы», – постулирует Ирина Прохорова. В подобных заявлениях нет ни переживания за уровень образования своих сограждан, ни анализа ситуации, ни конкретных предложений по её улучшению. Сплошной 25-й кадр, рассчитанный на озабоченный достижением благополучия любой ценой электорат.

Замечания в таком контексте, даже если бы они были конструктивными, среднестатистическому россиянину выслушивать неприятно. Всё-таки для большинства из нас решение проблемы доступности среднего образования – скорее, социальный лифт, чем, как выразилась Прохорова, «торжество советской уравниловки».

Кстати, советская система образования и результаты её работы до сих пор изучаются в просвещённой Европе. Так, по распоряжению министерства образования Великобритании, спецшколы для одарённых математиков в стране создаются по образцу советских школ, созданных академиком Колмогоровым. Эксперимент начат в 2014 году и уже дал результат: выпускники спецшкол получают высшие баллы на вступительных экзаменах в британские вузы.

Комментарий profiok.com

– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.

– Мне всё равно — сказала Алиса.

– Тогда всё равно, куда и идти, — заметил Кот.Л. Кэрролл, «Алиса в стране чудес»

Советская система образования, как бы к ней сегодня ни относились, отлично выполняла свою функцию, поскольку была чётко выстроена под задачи и потребности общества. У сегодняшнего российского общества нет явных целей, у страны, а как следствие, у отраслей промышленности нет явной стратегии развития. В этой связи отсутствуют цели и у российской системы образования. Понятно, что «формирование качественного человеческого потенциала» – скорее лозунг, чем цель.

По всей видимости, ключевая проблема отечественного образования состоит именно в отсутствии цели – у правительства, у отраслей, у предприятий… Как следствие – у чиновников министерства образования. Разве может быть успешной реформа, если у реформаторов нет представления о том, зачем они это делают? Ну, это если сразу отмести версию, связанную с саботажем и диверсией.

По всей видимости, ключевая проблема отечественного образования состоит именно в отсутствии цели – у правительства, у отраслей, у предприятий… Как следствие – у чиновников министерства образования. Разве может быть успешной реформа, если у реформаторов нет представления о том, зачем они это делают? Ну, это если сразу отмести версию, связанную с саботажем и диверсией.

А осознав цель, всегда можно понять, как подстроиться, как помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии (опять же, для этого надо понимать, куда движется страна и мир). Например, в Финляндии, в стране, система образования которой считается одной из самых результативных в мире, начата подготовка к радикальной реформе образования, связанной с отказом от «предметного» обучения в пользу «тематического». В образовательные программы введены занятия, на которых будет даваться смесь предметов, необходимых для работы по конкретной специальности, а практические занятия позволят школьникам почувствовать, как именно эти знания можно будет применить.

Словом, решения существуют. Понять бы, куда идём…

В материале использованы фотографии московских первоклассников 2014 года.

Фотограф Алёна Смыслова — пресс-служба ЦЭРС ИНЭС.

Меня лично, не устраивает нечеловеческая нагрузка, которую взвалили на детей. Мой — в 8-м классе. У них по 8 уроков плюс обязательные дополнительные занятия. Сейчас полшестого, он только пришел из школы. Пообедает и сядет делать домашнее задание по всем предметам, то есть до 10-11 вечера. Ни о каком гулянии или спорте и речи быть не может. Как это влияет на здоровье? А «мотивируют» их тем, что не сдадут ОГЭ. Кстати, по поводу ОГЭ, ЕГЭ и т.д. вот здесь отлично рассказывают. www.youtube.com/watch?v=RLcdikrRSbw